在古代,晚上的时辰是古人生活中极为重要的时间单位,而古人却没有现代便利的钟表,他们是如何知晓时辰的呢?这其中涉及到丰富的中国历史文化,以及古人独特的生活智慧。

古人观察天象,特别是星辰,是他们判断时辰的主要方式之一。在没有现代光污染的环境下,夜空中的星星明亮璀璨,形成了独特的星空图案。

古代的观星活动,早在先秦时期就开始,通过对星座的观察,古人逐渐总结出一套完整的天文学体系,用以辅助测算时间。

首先,古人通过观察北斗七星的位置来判断时间。北斗七星是古代中国最为重要的星宿之一,它在夜空中的位置相对固定,而且恰好指向北方,是古代导航的重要参考。

古人通过观察北斗七星的位置变化,尤其是在季节交替时,能够辨别出不同的时令。

其次,利用星宿的升降,古人也能推算时辰。在夜空中,不同的星宿在不同的时间升起和落下。

比如,夜晚初升的昴星团通常与子夜相对应,而在昴星团升起后,接着就是其他星宿的升起。这种通过星宿升降来判断时辰的方式,为古人提供了一个相对准确的时间框架。

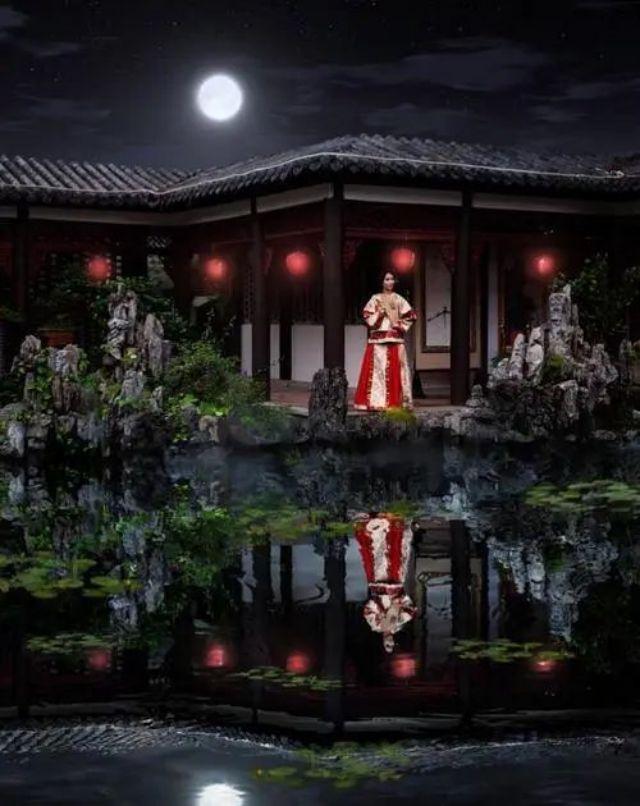

此外,古人还观察月亮的位置和形态来判断时间。农历中,满月、新月、上弦月、下弦月等不同的月相和位置,都能反映出一个月的不同时段。

通过这些月相的变化,古人能够较为准确地判断时间的流逝和季节的更替。

除了天文观察,古人还采用了其他巧妙的方式来辅助计算时辰。例如,水漏计时法,通过水滴的流动速度来估算时间。

古代一些水钟、沙漏等计时工具也在生活中被广泛使用。这些简单而巧妙的装置,虽然不如现代钟表精准,但在古代社会中发挥了重要的作用。

古人在观星计时的同时,还结合了生活经验和季节的周期性变化来补充推算时辰。比如,古人常根据鸟兽的活动、植物的开花结果、虫鸣等现象,来感知不同时令。

这些观察都体现了古人对自然界的敏感和对时光流转的深刻认知。

在中国的历史文化中,古人对时辰的精确把握,不仅仅是为了生活的需要,更是一种对宇宙法则的理解。

时光的流逝被赋予了深刻的哲学意义,进而影响了许多文学作品、诗歌和绘画。古代文人通过对时间的感悟,将时光的美妙之处融入了传世之作,形成了独特的文化传统。

总体来说,古人如何知晓时辰是一个涉及多方面智慧的综合问题。通过观星、水漏、月相、自然现象等方式,古人以自己独特的方式把握时间,这既是一种实用的生活技能,更是一种对宇宙、自然和人生的深刻思考。

这种智慧不仅帮助古人合理安排生活,更促使了中国古代天文学、历法学等科学领域的繁荣发展,为中华文明的传承和发展贡献了独特的智慧之光。